La grazia del dare alle fiamme

In un’intervista del 1983, Danilo Kiš dichiara: “Se non fosse esistita la nebbia della mia origine, mi chiedo quale ragione avrei avuto per occuparmi di letteratura”[1]. Un anno dopo, nel 1984, afferma: “Ho celato la componente ebraica nei miei lavori letterari”[2].

Da un lato c’è il desiderio di riuscire a trovare la forma giusta per raccontare la propria storia famigliare senza restare prigioniero della propria individualità, dall’altro di poter trattare la tematica ebraica senza pathos: “Come descrivere – e non palesare – la stella di David?”[3].

Lo scrittore tenta di trovare una soluzione per entrambi i quesiti lavorando sulla parola – parola intesa come significante, ovvero come elemento di una rete simbolica che esiste indipendentemente dalle realizzazioni dei singoli parlanti e che con le sue leggi trascende i particolari idioletti fondando un proprio ordine del mondo e, con esso, una nuova etica. Per questo motivo, la parola deve spogliarsi di ogni elemento soggettivo e lo scrittore non deve avere verso i propri testi l’atteggiamento di chi è guidato da un amore cieco, come un genitore, ma di chi, all’occorrenza, è capace di dare alle fiamme senza esitazione: “Dare alle fiamme i propri manoscritti costituisce in un determinato momento la massima affermazione dell’attività creativa”[4].

Nel solco di André Malraux, secondo il quale in alcuni casi la morte si presenta come una maggiore affermazione della vita e il suicidio può assumere le connotazioni di una nuova creazione, Danilo Kiš, ben consapevole dei pericoli nascosti dietro queste idee, le riprende articolandole sul piano dell’autodistruzione letteraria.

I momenti in cui uno scrittore ritorna sui propri testi, in preda all’entusiasmo e contemporaneamente alla depressione, sono decisivi perché gli permettono di alleggerire il testo da parole troppo ingombranti che altrimenti ostacolerebbero la percezione dell’opera nel suo insieme:

“Il dare alle fiamme fa necessariamente parte di ogni creatività. Si tratta di un’ascesa o di una caduta? È un atto che esprime depressione oppure creatività? Che cosa si nasconde dietro questa autodistruzione sadica e al tempo stesso sentimentale? Stare sopra le ceneri dei propri pensieri, sul proprio rogo e osservare la fiamma in cui brucia una parte di noi stessi. Questi sono roghi dello spirito – per quanto possa sembrare contraddittorio –, lucidi intervalli dell’impeto creativo, momenti stellari di un artista, attimi di somma ispirazione e, contemporaneamente, depressione e follia, ma pur sempre sublimi istanti di creatività. Sono porti da cui si salpa per luoghi lontani. Sono lo scarico di peso superfluo dal pallone volante per innalzarsi ancora più in alto: nella stratosfera, nel nuovo, nello sconosciuto, nel mai visto. Sono incroci, rese dei conti con se stessi e con il mondo. Con il mondo dentro e intorno a sé. Morte e rinascita. Poiché, come la vita porta in sé il seme della morte, così anche la morte porta in sé il seme di una nuova vita. Questo è il grande, eterno ritmo del mondo. La dialettica di ogni creazione”.

Se bruci una poesia scriverai dei versi migliori, o non scriverai affatto. Distruggere qualcosa di intimo richiede forza e determinazione. Diventa un gesto indispensabile:

“ […] dare alle fiamme qualcosa che fa parte di noi stessi, qualcosa che negli anni è cresciuto con noi, qualcosa che è stato prodotto dal nostro spirito proprio come la conchiglia secerne la perla, qualcosa che rappresentava il nostro modo di vedere il mondo, il nostro obiettivo e il nostro sforzo – e d’un tratto, in un solo istante di lucidità, vedere che tutto ciò era solo un nostro errore, il nostro grande inganno, e farla finita coraggiosamente e con determinazione, ecco, questo è il fenomeno creativo. Non possedere la forza di accendere in un determinato momento il rogo sotto noi stessi è un segno di passività: questo è morire”.

La condensazione delle parole in Kiš non è mai unicamente volta a ottenere la forma estetica perfetta; piuttosto, procede di pari passo con la richiesta di un’etica letteraria. In Pohvala spaljivanju [Elogio al gesto di dare alle fiamme], che diventa una specie d’appello a salvaguardare l’autocritica, Kiš ribadisce quanto sia importante essere “prima di tutto l’uomo, e solo successivamente l’artista”, che, a sua volta, deve sempre “scrivere onestamente”.

Se si vuole rimanere leali, non sono ammissibili errori. Nessuna inesattezza, svista, equivoco, lapsus, mancanza…

Tale principio dovrebbe indurre lo scrittore a ricontrollare con cura le cose già scritte e consentirgli di alleggerire il testo:

“Bisogna, perciò, dare ascolto alle parole di Andrić, quando negli Appunti per uno scrittore consiglia di avvicinarsi al manoscritto dopo la sua tormentata creazione ‘Senza il cieco amore paterno, freddamente e con inflessibile rigore, non avendo pietà né per esso né per se stessi, non risparmiando né forze né tempo.’ Bisogna scaldare la propria anima a questo tipo di rogo… Perché nella vita di uno scrittore non c’è nulla di più pericoloso e più incerto della soddisfazione di se stesso”.

Nasce così la nota predilezione di Danilo Kiš per la misura delle parole e per l’atto di cancellare. Braccava ogni parola superflua e con severità ostacolava la “lievitazione” del testo. Gli unici momenti in cui permetteva a quest’ultimo di prendere volume erano le enumerazioni di stampo enciclopedico[5].

In una intervista del 1986, Danilo Kiš afferma:

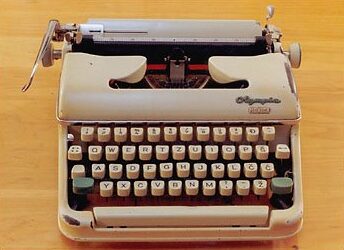

“Tra tutti gli scrittori quello a cui sono più vicino è Flaubert. Condenso troppo. Da qui la brevità dei miei testi. Considero la cosa letteraria molto seriamente, e anche di più. Scrivo veramente soltanto nel momento in cui sono costretto… E taglio, davvero. Questo, se volete, è il lato tecnico. La macchina da scrivere per me funziona come aiuto contro l’invasione dei sentimenti, contro il tremito della mano, per parlare metaforicamente. Una frase battuta a macchina è neutra come se fosse la frase di qualcun altro. Può essere corretta, cancellata come la frase di un cattivo scrittore! E fra tutte queste frasi, di tanto in tanto, ne capita qualcuna che mi piaccia… Questo è un metodo di correzione e autodistruzione. Dovete saperlo, ho la mania di leggere centinaia di volte gli stessi passi per farmi nauseare dal mio stesso manoscritto. Dopo una così lunga ripetizione diciamo che ciò che rimane è veramente quello che è riuscito a resistere alla mia macchina per la noia”[6].

Anche per la traduzione delle proprie opere in altre lingue, il suo consiglio ai traduttori era di togliere anziché aggiungere[7].

La frase deve essere breve, condensata e, soprattutto, neutra, come se appartenesse a un altro. Il lavoro sulla forma esige molto esercizio, grande autocontrollo, ma nessun risultato artistico è possibile senza una preliminare “grazia di prendere forma”.

Nel già citato saggio Pohvala spaljivanju [Elogio al gesto di dare alle fiamme], del 1957, e nel saggio O inspiraciji [Sull’ispirazione] del 1958, l’inspiegabile fenomeno del dono e della successiva elaborazione del materiale sono indicati come i presupposti di tale “grazia”.

Si scrive grazie a impulsi segreti di cui non si conosce la motivazione, o grazie alla componente razionale della nostra natura? Kiš, ovviamente, non ha una risposta da dare, ma sottolinea che non può esserci poesia senza ispirazione e senza atto di creazione consapevole.

Ciò che per lui è irrinunciabile è la capacità dello scrittore di contenere il proprio coinvolgimento emotivo nella materia narrata. Anche nel caso estremo della descrizione di una morte, l’artista può scrivere solo quando si è sciolto dai lacci del dolore:

“Soltanto quando è passato il grande dolore, quando si è lenita l’ultima emotività, quando l’evento terribile è ormai lontano da noi, quando l’anima ha ritrovato la pace, quando ricordiamo la nostra eclissata felicità, quando siamo capaci di valutare la grandezza della nostra perdita e il ricordo comincia a fondersi con la fantasia, il ricordo per rinnovare e la fantasia per ingigantire la perduta felicità; solo allora padroneggiamo noi stessi e ci esprimiamo bene. […] Se invece le lacrime continuano a scorrere, la penna cade dalle mani: allora lo scrittore si consegna al proprio sentimento e smette di scrivere”.

E ancora:

“ […] Un caldo e sincero sentimento è sempre banale e inutilizzabile, mentre sono artistiche soltanto le tensioni e le estasi fredde del nostro guasto e artistico sistema nervoso. Occorre che l’uomo sia in una qualche misura extra-umano e non-umano, che sia curiosamente distante dai sentimenti umani e senza vera partecipazione in essi per essere capace, o addirittura tentato, a giocare, a giocare con essi e a rappresentarli con stile ed efficacia. Ma lo stesso talento per lo stile, la forma e l’espressione condiziona questo approccio freddo e selettivo ai sentimenti umani, o addirittura a una certa povertà e mancanza in quelle che sono qualità tipicamente umane. Perché, continuiamo a sostenerlo, una sana e forte capacità di provare sentimenti non ha gusto. È finita con l’artista nel momento stesso in cui egli diventa uomo e inizia a sentire”[8].

In che cosa consiste allora il mistero dell’arte della scrittura? Danilo Kiš non crede al concetto di ispirazione. Nell’intervista con Boro Krivokapić, concessa a Belgrado nel 1982, egli dice esplicitamente d’aver sempre pensato che tale parola sia “un po’ consumata e banale”. Chi ha sufficiente esperienza letteraria sa, infatti, che l’ispirazione altro non è che una “mancanza di nausea per la letteratura” in generale o, inversamente, “fiducia” nella stessa. Per esprimere ciò che intende come dono creativo, l’autore si rifà a Joyce e al modo in cui declina il concetto di epifania:

“Se lo scriverò non lo so. In un determinato momento questo può accadere.

È una questione di epifanie. La famosa epifania di Joyce è parola molto più corretta di ispirazione. Lo scrittore arriva al punto di chiedersi a che cosa serva scarabocchiare la carta. Se si manifesta un momento simile, di non disgusto per la letteratura, allora forse scriverò quel libro […]”[9].

Questo saggio è una rielaborazione delle pagine 86-93 della tesi di dottorato Danilo Kiš: l’enigma della lettera (La Sapienza, 2006).

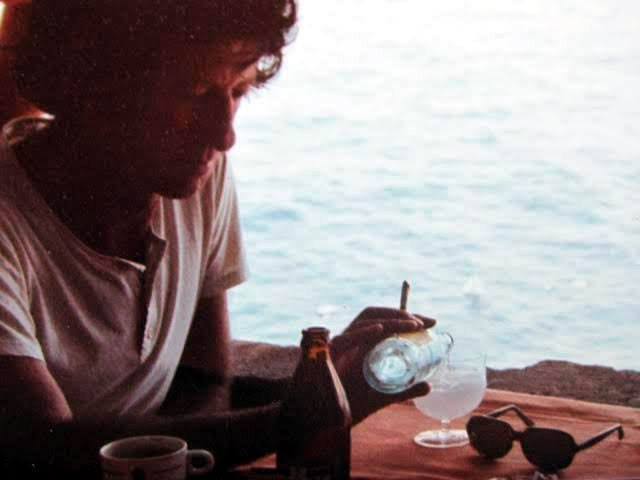

Immagine di copertina: Dubrovnik, Hotel Argentina, foto di © Isabel Bau Madden, via DaniloKis.org.