Il ritmo e la misura del testo

Per riflettere sugli elementi del tempo narrativo ho scelto di ragionare intorno alla prosa passando dalla poesia, applicando una sorta di formula inversa rispetto a quanto, significativamente, fece Mallarmé nell’intitolare Prose il componimento in cui dichiarava il senso della sua poetica, poiché, in letteratura come in altre discipline, guardare da un’angolazione diversa ciò che è noto può essere la maniera migliore per comprendere ciò che solo si intuisce o quanto nemmeno si immaginava potesse esserci.

Nella prima novella della sesta giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio un cavaliere, per noi anonimo, si impegna con madonna Oretta a tenerle compagnia portandola «a cavallo con una delle belle novelle del mondo». Il narratore dichiara subito che di per sé la storiella sarebbe bellissima, tuttavia il cavaliere «or tre e quattro e sei volte replicando una medesima parola, ed ora indietro tornando, e talvolta dicendo: “Io non dissi bene”, e spesso ne’ nomi errando, un per uno altro ponendone, fieramente la guastava», fino a spingere la povera Oretta a dichiarare: «Messer, questo vostro cavallo ha troppo duro trotto, per che io vi priego che vi piaccia di pormi a piè».

Questo riportato è uno dei casi della letteratura del passato in cui l’autore, che già ha visto andare per il mondo parte della sua opera, e ne ha avuto dei riscontri, interviene per riflettere su questioni di stile o di contenuto; cercando, talvolta, anche di giustificare le proprie scelte[1]. La prima novella della sesta giornata si trova proprio al centro del capolavoro di Boccaccio e riflette, in metafora, su una questione che oggi è, o dovrebbe essere, uno dei grattacapi di chi pratica il mestiere di scrivere: la gestione del ritmo.

In Ritmo e Sintassi Brik dichiara:

“Il ritmo, come termine scientifico, indica un’organizzazione particolare di processi motori, organizzazione convenzionale, che non ha nulla in comune con l’avvicendamento naturale dei movimenti astronomici, biologici, meccanici, ecc. Ritmo è dunque un movimento organizzato in modo specifico”[2].

Tale definizione è data proprio allo scopo di riportare il termine a una dimensione scientifica e liberarlo dalle «incrostazioni letterarie» di cui è carico. Brik allontana, in particolare, l’idea comune che vuole che sia ritmo ciò che si alterna regolarmente per porre, invece, l’accento sull’identità degli elementi che di quell’alternanza fanno parte e su come questi determinino i tempi della poesia.

Analogamente, tenendo conto della definizione scientifica di ‘ritmo’ data da Brik e della necessaria corrispondenza tra lingua e trama nell’opera letteraria, proverò a individuare dei momenti decisivi nella storia della nostra letteratura in cui la componente musicale era condizione necessaria dell’arte di scrivere. Condizione che, in prosa, sentiva forte l’influenza della poesia: spesso Boccaccio costruiva i suoi periodi per endecasillabi; il celebre incipit de I promessi sposi è un novenario e precise forme metriche venivano utilizzate, anche in base ai contesti, nelle prose di scrittori come Galileo, Leopardi, Foscolo.

C’è però una forma narrativa che più di altre, e su cui vorrei soffermarmi, ha dato senso a questo procedimento: il libretto d’opera.

I libretti d’opera, fin dal Seicento, in Italia sono stati scritti per accompagnare la musica, spesso ne erano conseguenza, e la loro composizione – ed evoluzione – potrebbero bene lasciare intendere in che modo il ritmo contribuisca a fare la narrazione. Dall’opera in musica, d’altronde, arriva un forte suggerimento all’arte di narrare, e cioè che la giusta musicalità possa poi suggerire un’adeguata messa in scena. Così Dent riflette ne Il teatro di Mozart:

“Il solo fatto della messa in musica conferisce ai personaggi, che altrimenti apparirebbero esseri ordinari, una deliziosa assurdità: quella stessa che ci accade di ritrovare nella vita reale quando diciamo, di qualche nostro amico, che si muove nella vita come in un’Opera”[3].

La messa in musica, quindi, definisce la scena e lo fa senza sottrarsi a regole che, in misure e tempi diversi, educano l’orecchio dell’ascoltatore al riconoscimento dei contesti e dei toni della storia.

Lo spostamento dalla narrativa in prosa a quella in versi dell’Opera è un interessante esercizio per riflettere sulle questioni ritmiche poiché da qualche secolo, per la prosa appunto, è andata dileguandosi quasi del tutto la pratica privata della lettura ad alta voce. E non è da escludere che proprio per il radicarsi di questo fenomeno la narrativa si sia vista sempre più sottratta di elementi musicali.

Con ciò non invito a praticare la versificazione interna alla prosa, né tantomeno auspico vecchie logiche narrative. La mia è una proposta d’esercizio dove, per riflettere sul tempo della narrazione, si prende a modello ciò che, per vedersi realizzato, proprio del tempo della narrazione deve fare materia prima. D’altronde questo scritto nasce da due elementi, per così dire, biografici: cioè da una mia dilettantistica e adolescenziale lettura dei libretti delle opere di Puccini che mi fece apprezzare, appunto, il suono delle storie più delle trame; e dall’abitudine, raccontatami da un amico editor, di ricopiare a mano lunghi brani di narrativa – anche leggendoli a fil di voce – per provare ad assimilare, nell’esercizio d’imitazione, il segreto della misura di quelle scritture.

Nella letteratura classica la misura indica il numero e la disposizione dei tempi di un’unità metrica (era, genericamente, sinonimo del metro o del piede); oggi si tende a utilizzare il termine per indicare, invece, il numero dei tempi contenuti in un verso. Nella notazione musicale, la misura è l’insieme di valori compresi tra due linee verticali poste sul pentagramma. I librettisti tenevano conto, per la loro scrittura (ma ciò vale per la poesia tutta), di entrambe le definizioni, consci del fatto che qualsiasi rumore, se dotato di una geometria sensibile e di un preciso tempo, può diventare suono e che, viceversa anche un presunto suono può apparire privo d’armonia.

Considerazioni simili sono dimostrate ne L’impostore di Jacopo Martello, saggio in forma dialogica del 1714 in cui si definisce una vera e propria poetica del «nuovo genere» posto in contrapposizione alla tragedia antica ed esposta, anche provocatoriamente, da uno Pseudoaristotele. Nel dialogo Martello, dopo aver definito i presupposti pratici della realizzazione di un’Opera (e cioè definita la scelta dell’impresario, la grandezza del teatro, la ricchezza messa a disposizione, la disponibilità di costumi e soprattutto la qualità del compositore), si concentra sull’importanza della versificazione:

“Non ti rimarrà che il mettere in versi il tuo dramma. Egli si vuole tutto diviso in recitato ed in ariette, o le diciam canzonette. Ogni scena dee contenere o solo recitativo, o sola arietta, o per lo più l’uno e l’altra. Tutto ciò ch’è racconto, o espressione non concitata, dovrebbe esprimersi in verso recitativo; ma ciò che ha la mossa della passione, o contrassegna non so che di più violento, inclina più volentieri alla canzonetta.

Il recitativo si ama tanto breve che non addormenti col tedio, e tanto lungo che non generi oscurità […] Questo dovrà chiudersi in versi di sette o di undici sillabe, alternati e misti, secondoché caderà più acconcio”[4].

Le parole di Martello dimostrano la necessità del librettista di dover adattare forme e misure ai contesti, dando particolare attenzione ad ariette e canzonette, e più avanti sconsigliando l’utilizzo di metri che, a parere dello Pseudoaristotele, sono stati utilizzati da versificatori che non avevano il senso dell’armonia:

“Ma quanti e quanti poi i vostri verseggiatori se ne sono ideati di misure sì sconcertate e sì incapaci di buona armonia che non ti consiglio di adoperare! Questi metri saranno più grati se li adatterai alle passioni che meglio in esse risuonano. Il furore meglio, anzi unicamente in quello di dieci sillabe si fa sentire nella sua maggiore terribilità, massime se lo fai sdrucciolare sino alla cadenza, che sempre ti esorto ad appianare o a troncare, come sarebbe:

Sibilanti dell’orride Eumenidi

veggio in campo rizzarsi le vipere

minacciando di mordermi il sen” [5].

Queste indicazioni di metrica, però, tengono costantemente conto del doppio senso di misura poco fa indicato perché, per la buona riuscita dell’Opera, Martello cerca di tenere sull’attenti il librettista e di ricordargli costantemente che l’autore delle parole, in uno spettacolo preposto alla musica, deve tener conto dei propri limiti, di quello delle parole e di quelli delle funzioni grammaticali: il librettista del Settecento (la figura subisce varie trasformazioni nei secoli) è una comparsa a metà strada tra le pitture di scena e le voci degli attori: «la composizione musicale è la sostanza de’ melodrammi, e tutte le altre parti ne sono gli accidenti». Posizione rafforzata dalle considerazioni finali de L’impostore che vedono la musica come unico elemento capace di sopravvivere nel tempo, a discapito di compositori e versificatori.

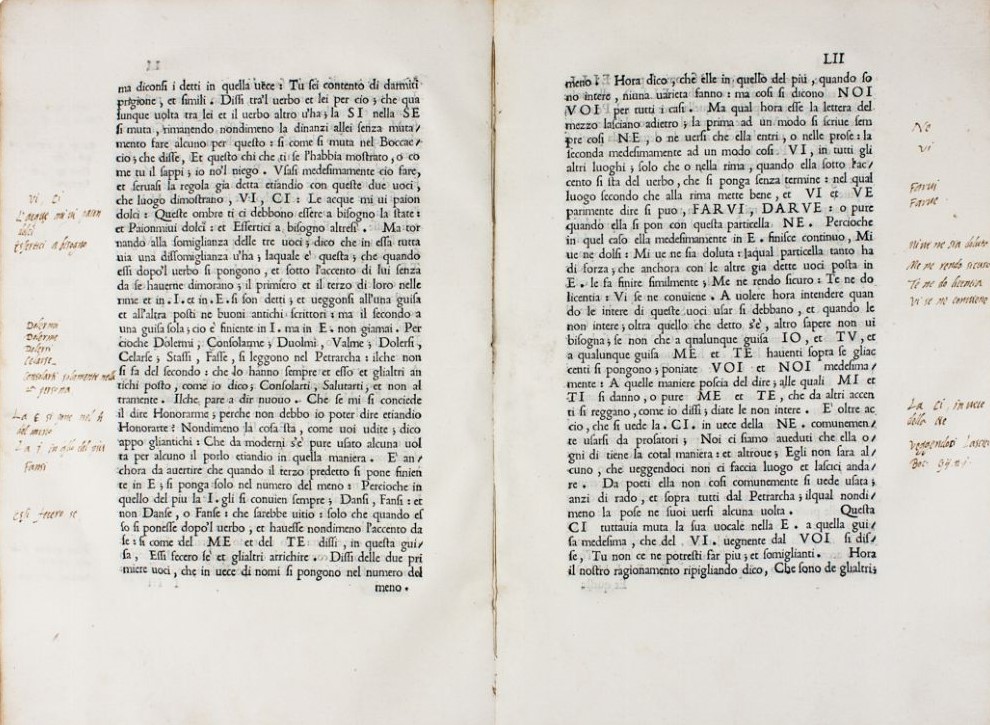

Adesso facciamo un passo indietro, al 1525, anno di pubblicazione delle Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua di Pietro Bembo. Com’è noto il testo è un passaggio fondamentale nella storia della nostra letteratura per la codificazione della lingua italiana. Fin dalle premesse, e senza giri di parole, Bembo dice che scrivere non è altro che «parlare pensatamente»: dichiarazione che, se non altro, allude alla necessaria artigianalità del mestiere di scrivere che è fatto di architetture, schemi, stilemi capaci di definire un ordine che mai apparterrà alla pratica orale, fatta invece d’inciampi, reiterazioni, riconsiderazioni e riorganizzazioni continue del pensiero e, non di meno, del tempo della narrazione. Proprio come accade all’anonimo cavaliere del Boccaccio.

C’è però, nelle pagine delle Prose, il seme di alcune riflessioni sviluppate da Jacopo Martello per la scrittura dei libretti d’opera. Nel secondo libro, infatti, ragionando sulla versificazione, Bembo dimostra che la posizione della rima in Petrarca è spesso sintomo dell’armonia che si vuole trasmettere e tanto vale, in Dante, la scelta delle strutture poetiche, che siano canzoni, ballate o sonetti: queste forme sono infatti caratterizzate da precisi schemi metrici e la vicinanza o lontananza delle rime può essere indice, per l’orecchio del lettore accordato a tale codice poetico, delle passioni di cui risuonano:

“Dico medesimamente, dall’altra parte, che la vicinità delle rime rende piacevolezza tanto maggiore, quanto più vicine sono tra sé esse rime. Onde aviene che le canzoni, che molti versi rotti hanno, ora più vago e grazioso, ora più dolce e più soave suono rendono, che quelle che n’hanno pochi; perciò che le rime più vicine possono ne’ versi rotti essere che negl’interi”[6].

Non di meno, nel definire il lavoro svolto dal Boccaccio novelliere, Bembo evidenzia l’attenzione che lo scrittore in prosa deve porre all’accentazione e sillabazione delle parole, dove – per armonia – sarebbe preferibile la scelta di parole con minor numero di sillabe per evitare «lo peso che accresce loro l’accento».

Ecco appunto un esempio che Bembo trae da Boccaccio:

“Volle il Boccaccio servar gravità in questo cominciamento delle sue novelle: “Umana cosa è l’avere compassione agli afflitti”; perché egli prese voci di qualità, che avessero gli accenti nella penultima per lo più, la qual cosa fece il detto principio tutto grave e riposato. Che se egli avesse preso voci che avessero gli accenti nella innanzi penultima, sì come sarebbe stato il dire: “Debita cosa è l’essere compassionevole a’ miseri”, il numero di quella sentenza tutta sarebbe stato men grave, e non avrebbe compiutamente quello adoperato, che si cercava”[7].

È evidente, dall’esempio, che la sostanza non cambia ma l’armonia, la misura, il ritmo possono giovare della scelta boccaccesca.

Questi esempi, tratti dal nostro passato letterario, sono utile dimostrazione di quanto la forma possa essere benefico veicolo di senso; e di quanto questa forma possa definirsi attraverso mirata educazione e sensibilità ritmica; oltre che esercizio.

[1] Si pensi all’apertura del quarto libro de L’idiota di Dostoevskij in cui il russo si trova a dover dar conto del carattere dei propri personaggi.

[2] Osip Brik, “Ritmo e Sintassi (Materiali per uno studio del discorso in versi)”, in Tzvetan Todorov (a cura di), I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo critico, Einaudi, Torino, 2003, pp. 153-154.

[3] Edward J. Dent, Il teatro di Mozart, Rusconi, Milano, 1979.

[4] Il brano è citato in Giovanna Gronda, Il libretto d’opera fra letteratura e teatro, prefazione a Libretti d’opera italiani dal Seicento al Novecento, Mondadori, Milano, 2014.

[5] Ivi.

[6] Pietro Bembo, Prose della volgar lingua. Il capitolo è leggibile per intero al seguente link: https://it.wikisource.org/wiki/Prose_della_volgar_lingua/Libro_secondo/XIII

[7] Ivi. Il capitolo è leggibile per intero al seguente link: https://it.wikisource.org/wiki/Prose_della_volgar_lingua/Libro_secondo/XV